垂髫和总角是中国古代对儿童年龄段的称呼,这两个词汇在古代文献中经常出现,用以描述儿童的外貌特征和年龄阶段。虽然它们都是用来形容儿童的,但它们之间还是存在一定的区别的。小编将从历史背景、具体含义、使用场景等方面对垂髫和总角进行详细的解析,以帮助大家更好地理解这两个词汇。

从历史背景来看,垂髫和总角都是源于中国古代的文化传统。在古代,人们非常重视儿童的成长和教育,因此对儿童的年龄划分非常细致。垂髫和总角就是在这样的背景下产生的,它们分别代表了儿童成长过程中的两个不同阶段。

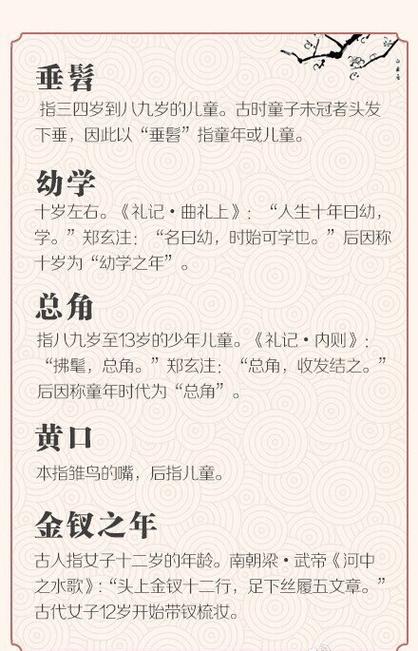

垂髫,字面意思是头发下垂的样子,形容的是儿童尚未束发的阶段。在古代,儿童到了一定的年龄,家长会为他们束发,以示成年。在此之前,儿童的头发都是自然下垂的。垂髫一词最早见于《诗经·小雅·采薇》:“彼童子兮,不我屑也。洵美且好兮,垂髫矣。”这里的“垂髫”形容的是一个年轻的男孩,他的头发还没有束起来,给人一种纯真、可爱的感觉。

总角,字面意思是将头发扎成两个角的样子,形容的是儿童束发后的阶段。在古代,儿童到了一定的年龄,家长会为他们束发,将头发分成两个角,然后用丝带或布条扎住。总角一词最早见于《左传·僖公二十四年》:“寡人有子,长曰伯禽,少曰叔牙,总角矣。”这里的“总角”形容的是一个已经束发的男孩,他的头发被分成了两个角,给人一种成熟、稳重的感觉。

从具体含义来看,垂髫和总角的区别主要体现在以下几个方面:

1. 年龄阶段:垂髫是指儿童尚未束发的阶段,通常是指3-7岁的儿童;而总角是指儿童束发后的阶段,通常是指8-14岁的儿童。

2. 外貌特征:垂髫的儿童头发自然下垂,给人一种纯真、可爱的感觉;而总角的儿童头发被分成两个角,给人一种成熟、稳重的感觉。

3. 成长过程:垂髫是儿童成长过程中的一个阶段,随着时间的推移,儿童会逐渐长大,进入总角阶段;而总角则是儿童成长过程中的另一个阶段,随着时间的推移,儿童会逐渐成年,进入成人世界。

从使用场景来看,垂髫和总角主要用于古代文学作品中,用以描绘儿童的形象和性格特点。在这些作品中,垂髫和总角往往与儿童的天真烂漫、活泼可爱等特点联系在一起,给人以美好的印象。

总之,垂髫和总角是中国古代对儿童年龄段的称呼,它们分别代表了儿童成长过程中的两个不同阶段。虽然它们都是用来形容儿童的,但它们之间还是存在一定的区别的。了解这些区别,有助于我们更好地理解古代文学作品中关于儿童形象的描绘,也有助于我们更好地传承和发扬中华民族的优秀文化传统。